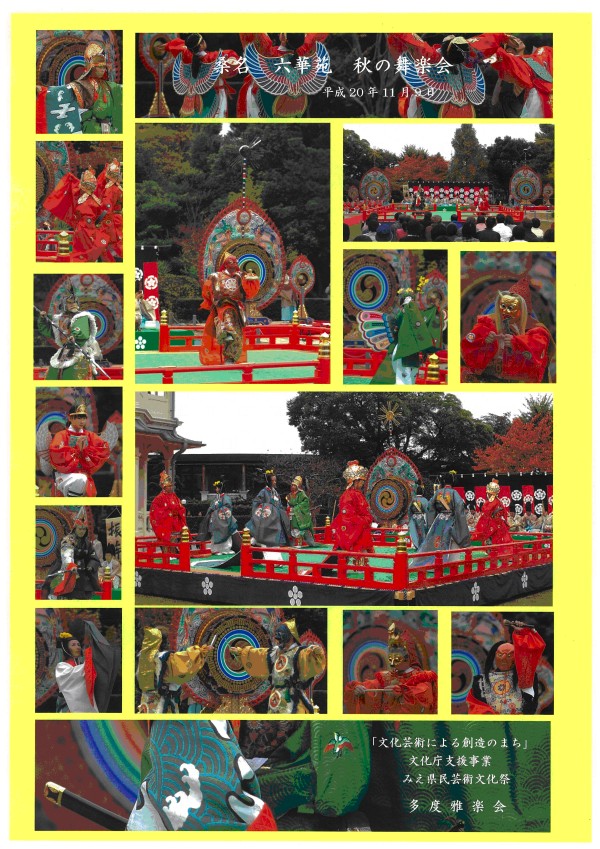

「桑名 六華苑 舞楽会」について

舞楽会(ぶがくえ)は、桑名地方における伝統文化の1つである。「多度神宮寺伽藍縁起並資材帳(奈良時代/重要文化財)」には「楽具」(楽器と装束)と記述され、少なくとも天平時代から舞楽の歴史が始まっている。また、江戸時代に、雅楽に由来する「楽翁」と号した松平定信をはじめ桑名藩主が代々雅楽を好み、藩校では必須科目として嗜まれた。桑名城跡には舞楽面など多数の雅楽文化遺産が現存する(桑名市博物館資料参照)。

多度町が桑名市へ移行後、地域振興として桑名文化・スポーツ振興公社との共催により、重要文化財建物を背景とした本格舞楽会を、以下のとおり毎年春秋に美しい庭園にて開催している。演奏法も、重要文化財の和洋建物を背景にした芝生庭園(国名勝)において、古式に則った全日に亘るものであり、「安摩、二の舞」や「青海波(管絃舞楽)」について、復興に努めている。童舞(わらべまい)について、公募した親子で参加するなど、世代を超えて地域の文化愛好者により親しまれている。

平成19-20年度 「文化芸術による創造のまち」文化庁支援事業指定

<概要>

○日時:毎年 5月第1土曜、日曜日 及び 11月第4土曜、日曜日

(ただし、市行事により前後の週に変更する場合あり)

○場所:六華苑の芝生広場 三重県桑名市/国名勝

(ただし、天候不順時は中止、和館の大広間に一部舞台を移す)

○演奏:多度雅楽会

舞楽会は、庭園に三間四方を四間の高欄で囲む高舞台を設けて、古式に則り上演

○舞楽始式(ぶがくはじめしき) 振鉾三節

○左右舞楽(さとゆうのぶがく) 平舞、童舞、走舞、武舞のうち、8曲を選定して、

そのうち2曲は番舞(つがいまい)として上演する。

○退出音声(まかでおんじょう) 長慶子

<これまでの上演舞楽>

○平舞/萬歳楽、延喜楽、春鶯囀、林歌、輪台・青海波、敷手、承和楽、長保楽、

安摩・二の舞、登殿楽、春喜楽、地久、春庭花、胡徳楽

○童舞/迦陵頻、胡蝶(市内公募の学生が舞う)

○走舞/陵王、納曽利、胡飲酒、還城楽、抜頭、蘇莫者

○武舞/散手、貴徳、陪臚